▼

编辑部推出三大措施扶持青年学者

《探索与争鸣》第二届全国青年理论创新征文

活动进行中(点击蓝色标题可查看)

“点石斋”——《点石斋画报》中的再媒介问题

唐宏峰师范大学艺术与传媒学院,副教授

原载《美术研究》2016年第1期

《点石斋画报》是近代中国最重要的一份石印新闻画报,1884至1898十四年间积累了四千余张图像,内容包括万象,成为表现近代中国历史与社会文化的丰富的资料库。因此《点石斋画报》研究的主要系从社会历史方面进行,“点石斋”成为以图证史的最佳范例,而对画报自身的研究又多落在报刊研究的领域内,这导致对《点石斋画报》自身的图像特征与媒介性质的研究少之又少。对画报的视觉性、技术手段、媒介性质、图式传统、图像特征、图像来源等可能更适切于新闻画报(既是画作,更是新闻;虽是新闻,但仍是画作)的问题,则少有人提出。“点石斋”以图像新知或旧闻,形成了自己的图像传统、视觉表达的惯例,其的内容与这一内容的媒介、方式和惯例一起参与塑造着晚清中国读者的视觉经验。本文主要希望对《点石斋画报》的媒介操作及其造成的图像特征进行研究,集中在摄影媒介与石印画报之间的互动,探讨一种“点石斋”的面貌。通过这种研究,我希望向人们展示《点石斋画报》所包含的复杂的图像转译与再造的过程,使人们看到晚清上海的通俗画报画师们面对新世界、新媒介和新技术所做的回应与创造。

1

再媒介:与石印

再媒介()的概念主要来自美国理论家杰伯特(), 他认为这是现代视觉文化的重要特点,即一种媒介中包含另一种媒介,一种媒介通过另一种媒介再现出来,一种媒介媒介了另一种媒介,这个拗口的说法可以简言之为再媒介。伯特主要是在对电脑等数字新的研究中讨论再媒介概念的,在他看来,数字媒介的根本特性在于对传统媒介的包容与再使用,但再媒介并不仅仅始于数字媒介,伯特承认在传统的视觉再现媒介中同样可以看到这一过程。而本文将这个概念引入近代中国的视觉文化,它将有助于我们认识晚清画报中复杂的媒介实践。

《点石斋画报》的成功在很大程度上依赖其采用的当时最先进的印刷技术。现有研究基本都不会忽略该画报对新式石印技术的运用。1879年1月1日新年第一期《申报》刊登了一则《楹联出售》的广告:

本馆近从外洋购取照印字画新式机器一付,因特创点石斋精室,延请名师监印,凡字之波折、画之皴染,皆与原本不爽毫厘。兹先取古今名家法书楹联琴条等,用法照于石上,然后以墨水印入各笺,视之与濡毫染翰者无二。夫中国之字画皆以手摹者为贵,而刻板者不尚,然古人之名迹有限,斯世之珍庋无多,欲购一真迹,非数十金数百金不办,然犹有赝鼎之虞也。兹无论年代之久远,但将原本一照于石,数千白本咄嗟立办,而浓淡深浅着手成春,此固中华开辟以来第一巧法也。

这则广告在以往的研究中都被忽略了,而它对说明点石斋书局的成立时间、使用的印刷技术等重要问题都提供了很重要的信息。从广告可知,1878年申报馆引进了新式石印机器,并专门为此成立了点石斋书局,此机器尤擅印制书画作品,“凡字之波折、画之皴染,皆与原本不爽毫厘”,并且印制快速,“数千白本咄嗟立办”。新技术的运用真正开始了一个“机械复制时代的艺术”的传统。

不过,《点石斋画报》所采用的石印技术还需要更仔细的探究,学者包卫红根据《申报》等资料对点石斋印刷技术的描述和点石斋出品的缩印书籍等情况,判断美查所引进的是当时最先进的石印技术的新发展——石印技术(),而非单纯的石印术。石印技术由英国人詹姆斯()和斯科特()在年发明,它通过摄影复制原稿为玻璃底片完成传统的绘石过程,再通过通常的石印化学原理,完成落石的过程。这一技术将与石印两种复制技术结合起来,通过摄影来完成绘石过程,使其不仅可以复制新鲜原稿,更可以通过摄影翻拍来复制已有图像,再完成印刷,更可以扩大或缩小原有对象。因此《点石斋画报》才具有强大的媒介再现与融合的能力,容纳各种图像来源,体现出一种复杂的视觉状况。包卫红特别强调石印技术形成一种“总体性技术”(),可以将来源不同、质地不同、大小不一、媒介多样的各种材料整合为一个统一的平面,消除一切历史痕迹,而形成一种综合性的视觉形态,造就一个整齐划一的图像世界。

前文所引《申报》广告已经明白无误地透露了点石斋所使用的是石印技术,“照印字画新式机器”之“照印”二字不会用来描述一般的石印机器。 石印与传统石印有着巨大的技术差别,它将摄影技术引入制版过程,通过摄影来完成原稿的第一步复制。摄影的复制能力无以伦比,使得石印可以印刷的对象更为丰富,不仅是通常可以石印的新鲜的墨色文稿,而且各种原有的中国白描画、水墨画、西洋版画等均可拍成底片后通过化学方法到石面上进而印刷。因此,《点石斋画报》才可以原本复制画报上的图像,点石斋书局才可以翻印大量画谱画稿。由于不再需要刻印这一程序,石印优点在于快速(省略了刻版的过程)与保真(排除了制版过程中人的手的媒介过程,而力图无媒介的、最大限度地与原本接近),出版速度和印刷质量都大大提高,对于图像印刷尤为便易。因此,石印技术真正达到了图像的机械复制,体现出强大的再媒介能力。

对于点石斋再媒介性质的认识,有助于我们理解画报的图像性质。关于点石斋图像性质的研究,大多认为“事出想象”,因为许多表现新闻的图像荒诞不经,不过已有研究证明点石斋画报的不少图画有图像依据,临摹照片或者画报图像。但事实上,点石斋的媒介能力不仅于此,石印技术使其可以直接复制原有图像,即在画报上直接使用画报上的铜版画或石印画,而非临摹。这一点是以往研究都没有注意到的。

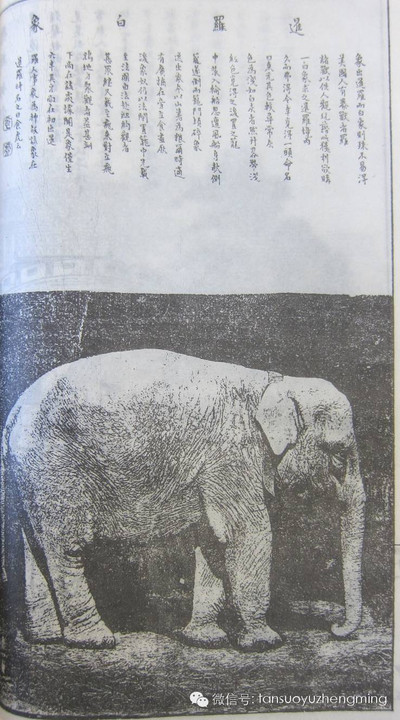

我们可先以《点石斋画报》上一张较为特殊的图像为例来探讨这种复杂的图像媒介的转换与再现问题。《点石斋画报》(甲五四十一)曾刊登一张酷似照片的图像,名为《暹罗白象》(图1)。这张图为这一期画报的最后一张,为单幅。与点石斋通常的图文融合的组合关系不同,此图文字与图像完全分离,上半部为一段文字,讲述一头被命名为“东光”的暹罗白象如何从暹罗被运至美国纽约进行展览;下半部为一张大象的图像,没有画师署名。这张图像与点石斋通常的线描版画非常不同。首先从构图上来看,按照点石斋原创画的惯例,画面通常会展现故事,何况这段文字的故事性很强,而这张画面却纯粹展现了一张静止的大象的侧面像,整个画面呈现为漆黑的背景中对象占据整个画面,没有其他人物和。其次从图像特征上来看,与传统的单薄的线描风格非常不同,背景和对象的表现都非常浓重,画面非常写实,大象粗糙的皮肤纹理得到了细致的表现。乍看上去,这张图片的效果非常像一张照片。

图1, 《暹罗白象》,《点石斋画报》(甲五四十一)

面对这张图像,首先可以肯定它不是点石斋画师原创,它太不同了,原因如上所述两点,对比画报上其他的表现大象的图像,会看得更清楚。因此,我认为这张《暹罗白象》当有其图像来源,或者是照片,或者是画报图像,点石斋的画师有临摹照片或其他图像的传统。不过这张图从图像特征上来看,实在让人怀疑是照片的直接复制而非临摹,因为我们在点石斋临摹照片的图画中很难看到类似此图的风格特征。问题是彼时点石斋是否可以直接印刷照片?从石印的技术过程来看,通过摄影来复制图像成底版,再着墨落到石上,而摄影当然可以翻拍照片再成底版,因此似乎可以实现直接印刷照片?但实际上,石印术并非制版技术,石印技术并不能原样复制印刷所有的图像,比如一般的风景或人物照片,而只能复制线描水墨画或版画。正如傅兰雅所说,“凡石板所能印之画图,不能用平常所照之像落于石面印之,须有浓墨画成之样,或木板铜板印出之稿,画之工全用大小点法,或粗细线法为之。”问题不在于复制的第一个步骤,摄影技术本身可以翻拍各种图像,包括照片本身,玻璃底版的形成没有问题,问题在于晒片之后的着墨过程,只能根据与非来区别墨色与空白,而无法区分墨色深浅浓淡,即无法再现一般照片的灰度色调。因此,石印强调浓墨与线条,复制印刷依靠墨的水墨白描画或依靠线描与排线的版画都比较合适,而复制印刷油画则很困难,当然也无法印刷普通照片。

因此,《暹罗白象》应当是对画报图像的临摹或直接复制,而非照片。我在1884年4月19日的美国《哈珀周刊》(Harper’s Weekly)上找到了这张图的图像来源(图2),新闻叙述内容也与点石斋基本一致。对比两图会看到,《哈珀周刊》图画面比点石斋图更宽,元素也更多,左右两侧分别站立三人,左前方还有一个木桶(点石斋图中也有木桶,但不完整,也不清晰)。仔细观察两图,大象的各种细节完全一致,可以判定点石斋是直接复制了《哈珀周刊》此图(截取其中间部分),而非其经常采用的临摹方法。石印技术可以做到这一点。

图2,Harper’sWeekly,1884年4月19日

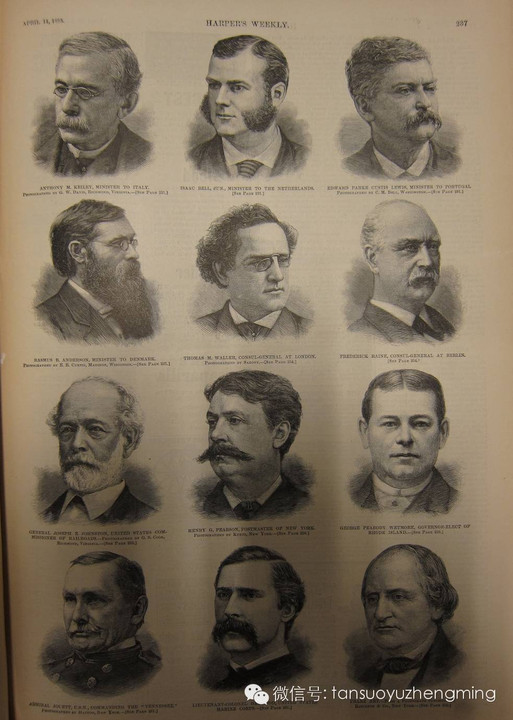

但同样的问题是,《哈珀周刊》图为照片还是版画?该图在标题旁边有文字标明“拍摄”(),似乎指明此图为照片。但仔细观察画面,可从图中人物、背景、干草地、水桶等处看见清晰的笔触,同时在大象身上,尤其是耳朵和颈带,也可以看见密集的线条。因此我认为这不是照片,而是画报画师临摹照片的绘画。临摹照片作画而称之为摄影,这在当时画报是常见的做法。如图3,几乎每张人像下面都标注了“”,但显然图像仍为版画,应该是画报的画师临摹照片而做。

图3,Harper’s Weekly,1885年4月11日

上海历史博物馆宝藏的《点石斋画报》原始画稿,了我的猜测和分析。我在2014年7月去上海历史博物馆调阅《点石斋画报》原始画稿,看到在《暹罗白象》这一张画稿上,上部是另纸粘贴的手写文字,下部则是空白。这里没有图画,只有文字。这与我的推测一致,暹罗白象的图像不是点石斋画师自己画的。当我向博物馆人员展示《哈珀周刊》图像时,保管部的封荣根先生立刻告知,跟这批画稿保存在一起的有一张画报单页,并将它拿给我看,正是1884年4月19日的《哈珀周刊》!此页纸折叠放置,白象图露在表面,旁边有毛笔手写文字“甲五 四十二”。(图4)这一事实坐实了《点石斋画报》与同时期画报之间的交换沟通关系,画报图像确实是点石斋图像的重要来源。就此图来说,这证明当年点石斋主人得到几个月前的《哈珀周刊》,对白象新闻很感兴趣,希图刊在《点石斋画报》上,或许是由于图像本身太过复杂(线条纹理过细过密),点石斋没有采取画师临摹的方法,而是决定直接复制该图像,最终就形成了《点石斋画报》上风格最特殊的一张图。

图4, 《暹罗白象》,《点石斋画报》(甲五,四十二)原始画稿,藏于上海历史博物馆。上海历史博物馆在数字化这张图像时将《哈珀周刊》图像与点石斋画稿合并在了一起。

由此来看,点石斋上的《暹罗白象》直接复制了版画原图。这里,在中式连史纸与古文书写的面貌下,隐藏着多重的媒介互动与图像再现。我们可以想象一下这个多层联动的过程,白象实物-摄影师拍照-画师绘画-《哈泼周报》上的版画-点石斋制底版-配文字-文图共同落石印刷-《点石斋画报》上的《暹罗白象》,这里经过了多少层媒介的套叠,然而表面呈现出来的却是似乎直接的透明的对象物。通过多种媒介运作运送读者直接到达对象物那里,那头亚洲白象经过复杂的再媒介系统,得以呈现在晚清画报读者眼前。

2

原始画稿:文字、涂改与造型

《暹罗白象》的原始画稿显示出点石斋所具有的媒介综合能力,文字与现成图像通过组合在一起,再共同经过显影落到石面上,最终得以印刷成我们在画报上看到的样子。原始画稿的存在,使得点石斋的媒介过程得更为清晰,更让研究者看到晚清画报的市民画师们在新媒介与新技术的条件下所形成的鲜活的创造力。

上海历史博物馆收藏了四千余张《点石斋画报》的原始画稿,占全部画稿的绝大部分,常宝贵的画报研究资料。原始画稿更大更清晰,有利于我们真正面对《点石斋画报》的笔墨风格。但对本文来说,原稿的意义更在于让我们清晰地看到了石印术的特殊效果。这里首先讨论画报对文字的处理。《点石斋画报》图文并置,通常在图画上方题头处有一段文字介绍画面新闻的时间、地点、具体过程和训诫意义等信息。点石斋招募画稿的一则广告要求作画者“题头少空”、“另纸署明事之原委”,说明画报上的文字另有书写者而非绘画人。原始画稿充分了这一点。文字并非直接书写在画稿题头空白处,而是写在另外的纸上,之后裁剪粘贴在画稿合适的上。为了适应画面内容,文字下缘通常参差不齐,甚至有时每行字是单剪的纸条,组合拼贴在一起。这样经过成底版再落石印刷,印成品只区分墨色和空白,粘贴的痕迹就看不出来了。画师的署名钤印和文字末位的印章,也大都是另纸粘贴上的。甚至有时文字错误或间距不理想,需要修改,也是另纸粘贴覆盖。这些拼贴与补丁,经过石印的媒介,都被了。(图5)

图5-2 《兴办铁》(局部),《点石斋画报》(甲十二,九十六)原始画稿,藏于上海历史博物

《点石斋画报》原稿与印刷本最大的不同之处在于原稿上有大量涂改痕迹。这些痕迹有修改和造型两方面功能,经过石印而呈现出特殊的效果。如《南闱放榜》(石二十)(图6)中榜单墙面右侧的龙样花纹是修改的结果,用绘有此花纹的小纸条粘贴覆盖住了原始的图案,经过印刷,消除了修改的痕迹,人群手中提着的灯笼也是画在小纸条上贴上去的。此种画面内容修改,更多是用一种油性的白色颜料完成的。如《南闱放榜》纸条补丁下方的竖线被白色颜料涂掉。再如《公家书房》(土十二九十)(图7),表现英国公共图书馆情景。画面整体采用了前文所述的西式版画排线笔法,包括人物、书架和图书,呈现出固定光源下的明暗阴影效果,除了背景中的屏风(点石斋时常在西式中添加中式元素)。原稿中,屏风上的几处图案经过修改,用白色油性颜料(颇类如今的涂改液)涂抹覆盖原来的图案,再在此颜料之上重新用墨线绘画。《麟阁英姿》(土八五十七)(图8)的修改则更彻底,结合两种修改方法,画作最重要的部分即李鸿章的头像整个为另纸重画之后粘贴覆盖原作,而边缘部分则使用白色油性材料大量涂抹之后重画,使头像与身体衔接,衣服上的花纹也有不少涂抹重画。此种涂改重画在点石斋原稿上随处可见。这自然是点石斋的新媒介技术带来的,白色的涂改在并非纯白的纸张上清晰可见,但经过印刷媒介就消失了,表面平滑顺畅、天衣无缝。传统中国水墨画几乎不修改,做写意山水如果用墨有误,尚可不断地反复积墨逐渐调整,而线描工笔则要么重画,要么将错就错。而石印术使得油画般的涂抹在水墨画中成为可能。

图8-3《麟阁英姿》(局部),《点石斋画报》(土八五十七)原始画稿,藏于上海历史博物馆

在美术史研究当中,涂抹是大有意味的痕迹,研究者若可以辨识出原来的笔墨,便可进行前后对比,来显示画家的意图或技法的变化。在点石斋的原稿中,有些涂抹显示出画师面对一些新事物时为寻找合适的或准确的表现手段而做的探索。《兴办铁》(甲十二九十六)(图9)表现京津铁开通时的状况。表现火车和铁对画家来说是一个新课题,原稿显示铁轨处有大量修改,原画中两条铁轨间距更窄,内侧铁轨可见,而修改时吴友如将内侧铁轨全部涂抹,之后重画,加大了两条铁轨的间距,内侧铁轨变为不可见,掩藏在火车车厢之下。可以推断,吴友如在最开始作画时铁轨画得较窄,两条铁轨均画出,但铁轨上的火车却只画了外侧的车轮,他应该随后意识到了问题——内侧铁轨可见的话,内侧的车轮也应该画出来,因此修改时将内侧铁轨全部涂抹,于是视觉效果就变成车厢了内侧铁轨和车轮,只有外侧的可见了,这样就完成了正确的表现。这里的涂改显示出画师在表现某些新鲜事物时所的困难及其化解的过程。再如《勋旧殊荣》(甲九六十七)(图10), 人物面部不单纯为线描,而是使用墨骨,在鼻翼眼窝等处用淡墨粗线,形成面目的凸凹起伏的立体感。画面细节绘制得非常精细,屏风和地毯上的花纹十分细致,但是这里的地毯在空间处理上显然有问题,没有经过短缩,因而无法形成进深效果,所以画面前端站立的两人就仿佛贴在地毯上。于是,坐姿的两人踩在地毯上的脚也不好表现,因此在原稿上我们看到画师用白色油性颜料涂抹掉了脚与地毯相接的部分,在涂抹颜料之上重新画了大理石的脚踏石,用斜竖边表示立体效果,这样人物的脚踩踏在就显出一种正确的物理空间关系。这种修改同样反映出画师马子明在运用空间透视这种新技法时所遇到的难度,及克服这种困难的解决之道。

图10-3 《勋旧殊荣》(局部),《点石斋画报》(甲九六十七)原始画稿,藏于上海历史博物馆

点石斋原始画稿的特殊性在这里显露出来,它并非作为完整的画作而存在,它是为了复制而出现的底稿,如此遍布拼贴、补丁、涂改的斑驳面貌并未打算示人,印刷出来的画报才是这次作画的终点。这正是本雅明所谓“机械复制时代的艺术”,但不仅于此,这更是“为了可复制性而设计出来的艺术”。适应于新的复制技术,点石斋原稿才可能如此涂抹修改。更关键的是,这种涂抹在一些情况下并非为了修改,而是为了某种特殊的造型。这就是更自觉的对新媒介技术的适应,并创造性发挥这种媒介特性。前述《公家书房》一图(图11),画面右边前景的女性的长裙上的花纹乃是用白色油性材料点染而来。原稿上,该女子衣服用平行线和网格线画成,并通过线的疏密形成明暗效果,在其上,有白色油性颜料覆盖部分墨线而形成不规则的花纹,印刷后呈现出来的就是墨线和空白形成的美妙纹饰。紧邻该女子与其交谈男性的西装也采取了这种手法,原稿显示,用来表现其西装下摆纹理的网格线中的横向平行线,均为白色油性颜料构成。若与其前方提行李箱的男性服装相比,可见二者的细微差别,行李箱男的西装纹理为墨线交叉。除此种造型功能外,这个白色油性颜料还被利用来形成高光效果。此图右边正在从书架上取(放)书的男子左膀处衣服的明亮效果,实为白颜料涂抹的结果,这里,白颜料并未浓重得覆盖住墨线,而是淡淡地平涂,衣服的交叉线依然可见,经石印后出来的效果就是留白增多、墨线变疏,而形成光亮效果。这种用涂抹材料造型的现象,在原稿中经常出现,尤其是构造女性衣饰上的花纹。在《演放气球》(未一三)(图12)中, 点石斋画师使用墨线和白色涂改颜料构造了层次分明的气球网罩,先是用粗细不同的墨线造型,里层是重墨粗线,外层是淡墨较粗的线,之后在外层墨线上又用白颜料全部重涂一遍,遮盖住墨线的中间部分,这样就形成了与里层不同的白心黑边的外层网罩,而气球的最里面又是一层用极细的线描出的内层。精细的描摹构造出非常清晰和立体的层次,代表了点石斋描绘新式科学器物的最好水平。另,此图为文字留出的空白显然不够,另纸粘贴的文字遮盖了部分图像的内容,因此画师涂改重画了右边建筑的房顶。

图12-3《演放气球》(局部),《点石斋画报》(未一三)原始画稿,藏于上海历史博物馆

原始画稿的存在,显示出《点石斋画报》的石印技术所具有的强大的再媒介能力。石印虽然不能给希望复制自己作品的画家以彻底的,同木刻一样,依然要求以线描为主要手法,但是它带来了更大程度的,图文关系更灵活,修改更随意,造型手段更丰富。点石斋的画师们适应于这种新技术而产生了种种创造,他们显然对自己的作品最终要经过媒介复制而呈现给更广泛和更远距离的观者这一点有着充分的自觉意识,他们使自己的作品更方便复制,更适于经过媒介中介而得到更好的表现。

点石斋的画稿是一种新的特殊形态,不是传统的供人鉴赏的画作,而是等待着在另一重媒介中再现的未完成品,在这个意义上,吴友如等点石斋画师不同于以往的全部文人画家或职业画家,他们是自觉的机械复制时代的艺术家,掌握印刷资本主义条件下的图像生产秘诀。即使当吴友如越来越不满足于自己画报画师的身份,希图加入更高雅的艺术家行列,而创办《飞影阁画报》和《飞影阁画册》,主画传统人物花鸟仕女图的时候,他依然没有离开现代媒介的,依然采用的是石印,让自己的画作在另一重媒介中再现、增殖、,而非传统的创作和出售画稿画作本身。

3

写真摹影

在前面的分析中,无论是点石斋再媒介实践所依赖的石印技术,还是《暹罗白象》所体现出的画报对照片的临摹,摄影都在这里若隐若现。在晚清画报的媒介综合过程里,摄影与画报的互动是最为突出的内容。与当代画家不同,当晚清画报的画师临摹照片的时候,他们毫不避讳说明这一点,甚至是有意识地突出,以此来显示画报内容的真实可靠。而临摹照片这一点,在画报绘制人像时表现最为突出。

经常出现时人肖像,是《点石斋画报》的重要特点之 一。点石斋有意识地通过自身的复制技术来名人肖像,着重于当代时人,这是《点石斋画报》人像不同于的传统的历代名人像谱、传、烈女传等的地方。但 更有意义的不同在于点石斋人像通常强调再现的真实性,强调画像的依据和来源,它通常没有想像之作,而总是有所本,并且在文字中强调其所本。这种图像依 据通常是照片。《点石斋画报》的文字常常会简要叙述某人生平与事功,强调人士均愿一睹其貌,而本斋幸得其小照,于是摹绘成图,冠于报首,以飨读者。 画报中明确提到照片依据的一个典型例子是《冯军门像》(巳十一八十一)(图13),表现的是晚清名将冯子材,文字叙述“有友人从广东归,行笈中携有冯军 门子材小影,草履粗服玉立挺身,示同人意在远播。”图像没有画师署名。此图与流传最为广泛的一张冯子材照片极为相似,基本可判断为临摹此照。另有“冯子材 赴琼”图(辛十七十四),有画师田子琳的署名。其头像明显来自于前面的肖像画,两图在面部非常一致。与其他士兵朝向行军方向不同,画面取冯子材正面之 姿,其人望向画面之外,就仿佛其对面有人在为其拍照。

图13-3, “冯子材赴琼”图,《点石斋画报》(辛十七十四)

如果我们再来考察一下《点石斋画报》中的名人肖像,会发现画像有所本这个原则更为突出,它们通常是源自画报上的图像。这里限于篇幅,只讨论《英姿凤彩》(元八五十七)(图14)一图。维多利亚女皇的肖像在《点石斋画报》中出现多次,此图文字介绍女皇生平,表示“人民莫不乐瞻凤彩,本斋急求真像摹绘成图,冠之报首”。没有图像署名。“真像”二字在点石斋的人物肖像中使用得并不多,它通常是在对摄影照片这一媒介特别强调时才使用的词汇。但此肖像与点石斋上其他大部分同样声称摹绘照片的肖像效果极为不同,人物面部明暗阴影十分突出,五官浓重深刻,粗细点和网格线丰富,具有很强的照片式的视觉真实效果。在未看到原稿之前,考虑到点石斋画师其他临摹照片的画像并不具有这样的手法,我相信这张维多利亚的肖像并非点石斋画师临摹照片的作品,而应当是对画报上的女王图像的直接复制,与前文所述《暹罗白象》的情况类似。但原稿显示,此图为点石斋画师所画。

图14-3《英姿凤彩》(局部),《点石斋画报》(元八五十七)原始画稿,藏于上海历史博物馆

这幅画的存在告诉我们,在1897年,中国上海的商业画家已经可以用完全不同于传统的笔法来创作肖像画,他使用了全新的绘画语言,完成了一张在19世纪末叶的中国从未出现过的人像作品。此图人物面部基本不是靠线条来勾勒轮廓,而是依靠大量粗细不一的点来造型,虽然眼睛和眉毛处有非常细致的线条勾勒,鼻头处隐约可见极细线,但更多是用点的疏密不一来形成眼窝、鼻梁、脸颊、下巴等对象。并用点的堆积形成鲜明的高光与阴影的反差效果,在额头、眼窝、鼻翼、三角区、下巴、脖子等处,密集的墨点形成阴影,而空白则表示受光处。画师也使用了白色油性材料进行涂改,值得注意的是人物下巴处涂改颜料的使用,画师用此白色遮盖住下巴上的部分墨点,扩大了高光的部位,不过效果比较生硬。与同属临摹的《英皇子像》(申六四十一)(图15)相比,可见此图的特殊性。在《英皇子像》中,吴友如对版画的临摹已极贴近,但涉及人的面部,则笔法尽回传统。而《英姿凤彩》的创造恰在面部手法上,以粗细墨点造型并显明暗,对中国线描人物传统确实是极大的。点石斋上其他临摹照片或图像的图画都没有达到这样的水平,此图确实另类。

图15-3,,1883年9月22日

尚未准确找到此图的图像来源,但流传极广的一张拍摄于1882年的女皇照片(图16)与此图形态上极为相似,从五官、面部明暗效果、皇冠、发型、头纱、项链、耳环、衣服、缎带等各种细节上看,可以推断点石斋此图是根据这张照片而来。但是,点石斋画师如何可以将照片的渐变灰度直接为粗细墨点?前面讨论的各种临摹照片的肖像画都是用传统白描来勾勒,这张图的画师缘何可以原创性地发明点法?没有中介、也没有传统提供资源而完成这个创造,在我看来是很难实现的。因此我猜测,点石斋此图的直接临摹对象也许是这张女皇照片的铜版镂刻印刷品,而非照片本身。尽管彼时照片制版所需的关键步骤——网目铜版技术尚未出现,但已经有了铜版镂刻摹拟照片的技术(不过这种技术成本很高,并不普及),1877年上海傅兰雅的格致书院主编的《格致汇编》中已经出现了铜板镂刻的时人照片,比如李鸿章(图17)、李善兰、徐雪邨?等。铜版镂刻恰恰是通过在铜板上使用无数疏密不一的点来分解照片灰度的方法来复制照片,点石斋此图用粗细墨点造型并显明暗的方法,有可能是临摹铜板镂刻照片的效果的。

图17, 《格致汇编》,上海格致书院1877年4月

通过对《点石斋画报》中人物肖像的图像来源的分析,我们可以看到点石斋如何引入摄影照片与画报图像,这种引入的方法有临摹,有原本复制。不同图像媒介的引入改变了画报的视觉形态,在传统的线描笔法之外,摄影效果和版画的透视与明暗关系被带入。《点石斋画报》在连史纸、石印印刷的统一面貌之下,包含和再现着不同的视觉媒介,这种现象是传统所少有的。画报力图将与彼时的名人的形象真实地呈现出来,广为,穿越重重媒介,对象物既是透明的又是经过重重媒介改写的,出现在点石斋画报的市民读者面前。

另一个极有意味的例子是《吴友如画宝》中的一幅图画《我见犹怜》(图18)。画面中有两名的妇女和一名摄影师,表示正在拍照的现场。两位妇女在画面一端,摄影师在另一角落。这种构图是晚清表现拍照活动的最常见的构图。画面的空间明显意图再现彼时馆的常设,比如地毯、桌几、盆栽,尤其是西洋式的建筑布景。两位妇女身后由西式罗马柱所构成的空间非常怪异,如果将其理解实的空间,则这种空间在物理上是不可能的,因此,实际上它只是一个布景,事实上彼时馆常以西洋建筑或风景为拍照的背景。同时,画面中的桌几和地毯的绘画风格,与描画人物所使用的传统线描笔法非常不同,桌腿有明显的明暗与阴影,构成一种立体感,而斑驳的地毯高度写实化,与大量的馆照片中的地毯非常相似(图19)。原始画稿显示出吴友如技巧的高度创造性。地毯花纹的深色部分由非常细密的杂乱重叠的线条组成,而非用墨涂染,这样就造成斑驳的效果,而花纹中的露白部分实际是后来在深色部分之上用白色油性颜料勾勒出来的。而仔细观察会发现,为了形成一种照片式的景深效果,在地毯较深远处,吴友如又用极细线在整个花纹图案上杂乱涂画,使白色油性颜料又被杂乱的细线,但并非完全覆盖,这样就形成一种图案变得模糊的效果。吴友如在这里显然在力图模拟照片式的视觉效果——一种浅焦的效果,远处的地毯因失焦而变得模糊。吴友如对照片视觉的把握是一种自觉的创造——用大量细线构成斑驳效果,白色涂改之上再用大量细线,形成模糊感,他用特殊的笔法和特殊的材料适应新的媒介技术,形成新的视觉形态。

推荐: